Des centaines d’oiseaux aquatiques se sont échoués sur le rivage. Des morceaux de plumes en décomposition parsemaient les plages et les rives rocheuses des Grands Lacs. Des oies, des mouettes et des huards s'étaient noyés dans leurs eaux natales, leur cou paralysé incapable de lever la tête au-dessus des vagues.

Les premières mortalités documentées dues au botulisme aviaire dans les Grands Lacs de l'Ontario ont eu lieu dans le lac Michigan en 1963-1964, quelques années seulement après que la Voie maritime du Saint-Laurent a transformé la route Grands Lacs-Saint-Laurent. Saint-Laurent en une route de navigation commerciale intérieure de 3 700 kilomètres pour les navires internationaux, le plus long système de ce type au monde et une artère majeure du commerce nord-américain.

Mais depuis 1999, les carcasses d’oiseaux noyés se sont accumulées par dizaines de milliers. Sur le lac Érié, les mortalités dévastatrices sont devenues un événement quasi annuel.

Le botulisme aviaire – la souche de la toxine puissante qui affecte les oiseaux – est courant dans les environnements pauvres en oxygène, comme les zones humides et les lacs, et est connu depuis les années 1900 pour provoquer une mortalité massive d'oiseaux sauvages. Mais dans les Grands Lacs, la fréquence croissante de ces mortalités a laissé les scientifiques perplexes. Pourquoi les décès se sont-ils accélérés ? Une étude publiée en 2006 dans le Journal of Wildlife Diseases a révélé la réponse : une série complexe d’interactions entre les espèces envahissantes, le changement climatique et d’autres facteurs de stress environnementaux ont créé les conditions idéales pour que l’agent pathogène mortel puisse prendre pied et continuer à grimper.

Phragmites sur la rive-sud de Montréal. (Photo : Stéphanie Hildebrand)

Un trio d’espèces envahissantes originaires d’Eurasie a joué un rôle de premier plan dans la prévalence de la neurotoxine mortelle dans la chaîne alimentaire. Les moules quagga et zébrée, introduites dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Dans les années 1980, le bassin du fleuve Saint-Laurent a filtré l'eau claire à partir des eaux de ballast des navires, permettant ainsi à davantage de lumière solaire de pénétrer à la surface. Cela a conduit à une prolifération de tapis d’algues géantes qui, une fois décomposées, ont commencé à aspirer l’oxygène de l’eau. Le faible taux d'oxygène, associé au réchauffement des eaux dû au changement climatique, créent les conditions idéales pour que les spores du botulisme germent puis filtrent à travers les moules. Voici la prochaine espèce envahissante : le gobie à taches noires, repéré pour la première fois dans les Grands Lacs en 1990 et maintenant l'un des principaux poissons de fond du système. Les gobies adultes se nourrissaient de moules toxiques et la sauvagine se nourrissait de gobies. La chaîne alimentaire a été empoisonnée.

Cette histoire de perturbation dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Le bassin du fleuve Saint-Laurent ne se reflète que trop bien dans le monde entier. Les espèces envahissantes sont désormais le deuxième facteur d’extinction dans le monde après la destruction des habitats. À travers les océans et les mers, des falaises aux côtes, ces invasions biologiques remodèlent la biogéographie de la planète telle que nous la connaissons.

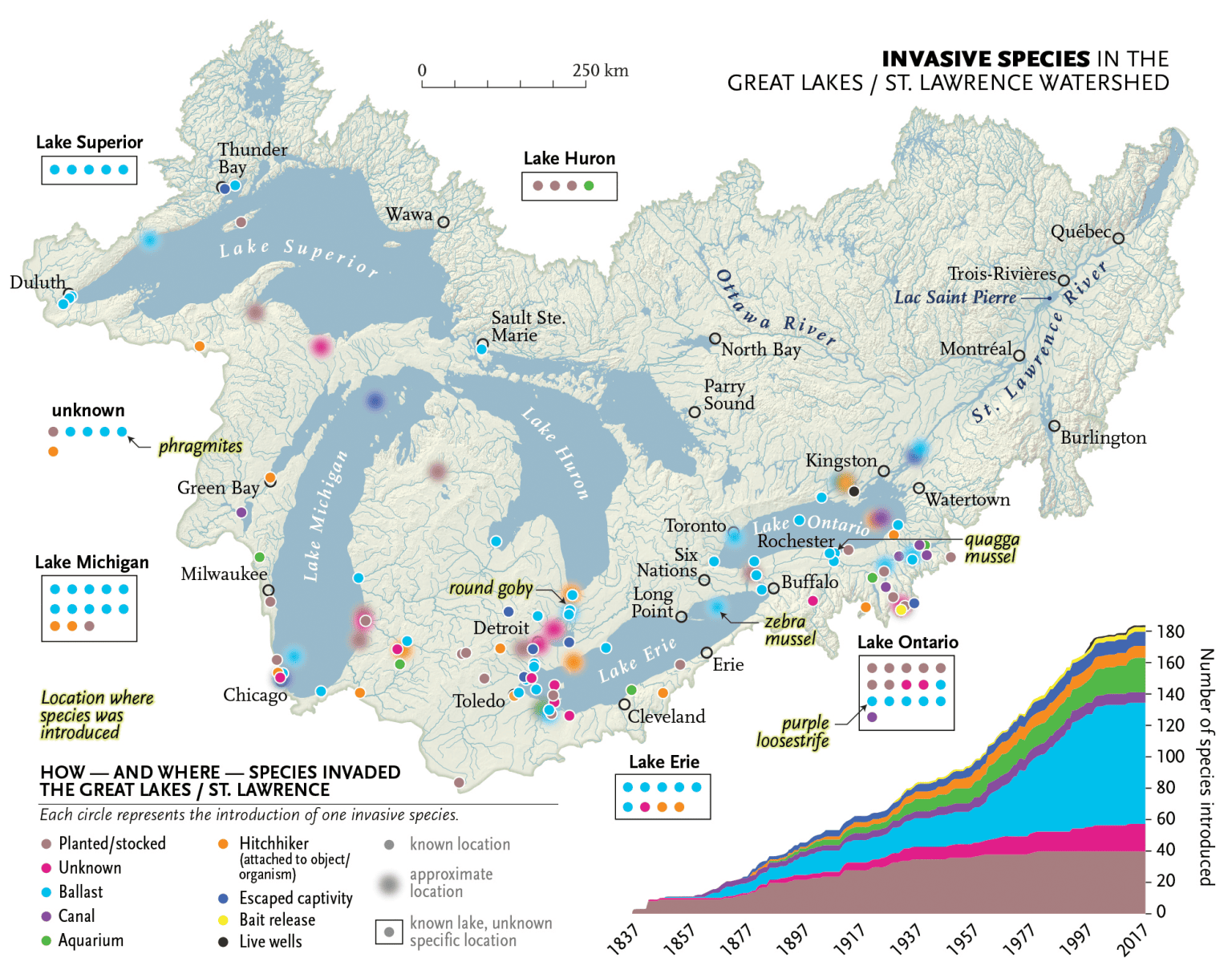

La région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Le bassin du fleuve Saint-Laurent regorge désormais de près de 200 espèces envahissantes; une transformation constante se produit sous la surface de l'eau. Est-il trop tard pour inverser la tendance ? C'est la question à un milliard de dollars.

Une moule zébrée attachée à une espèce indigène plus grande. (Photo : Stéphanie Hildebrand)

Coquilles de moules zébrées et quagga le long des rives du haut fleuve Saint-Laurent. (Photo : Stéphanie Hildebrand)

« La rivière est un élément vital », déclare Anthony Ricciardi, professeur de sciences environnementales à l'Université McGill. « Ce qui arrive à son écologie est important pour tout le monde, qu’ils en soient conscients ou non. C'est dans notre ADN. C'est dans notre poésie. Cela fait partie de notre culture.

Comme plusieurs Montréalais, Ricciardi a grandi au bord du Saint-Laurent. Enfant, au début des années 80, il pêchait sur la rivière et était fasciné par la myriade de créatures qui vivaient dans ses eaux. Mais le Saint-Laurent d’aujourd’hui est bien différent du fleuve qu’il a connu. Dans les années 1990, les grandes moules de rivière abondantes dans la jeunesse de Ricciardi avaient été décimées dans de nombreuses régions par l'omniprésente moule zébrée qui recouvre désormais des kilomètres de rivage et recouvre les coquilles d'autres mollusques indigènes.

« Sous l'eau, c'est un champ de bataille écologique, où les espèces indigènes et non indigènes se battent pour l'espace et les ressources », explique Ricciardi.

Bien que le changement soit une constante dans tout écosystème, au cours des cinq dernières décennies, le rythme des changements dans le fleuve a été dangereusement rapide, trop rapide pour que les scientifiques puissent en saisir toute l'ampleur. La vitesse et l'ampleur de cette invasion d'espèces sont sans précédent, explique Ricciardi. Les espèces se sont toujours propagées vers de nouvelles régions du globe, mais les humains ont accéléré cette expansion. Consciemment ou involontairement, nous avons permis à des espèces envahissantes de s’implanter aux quatre coins de la planète, des profondeurs marines aux sommets gelés des montagnes.

Chris Brackley/Can Geo ; Données cartographiques : NOAA-GLANSIS 2022

«C'est devenu une forme de changement global anthropique», explique Ricciardi. « Son impact se fait sentir dans tous les écosystèmes, dans toutes les régions de la planète, mais il est particulièrement visible dans les grands écosystèmes aquatiques comme celui des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Bassin du fleuve Saint-Laurent.

Au dernier décompte, le bassin Grands Lacs-Saint-Laurent. Le bassin du fleuve Saint-Laurent abritait plus de 180 plantes aquatiques, animaux et micro-organismes non indigènes. Les envahisseurs dominants qui font des ravages chez la sauvagine – moules zébrées, moules quagga et gobie à taches noires – sont tous originaires des mers Noire et Caspienne et ont été introduits via les ballasts des navires transocéaniques naviguant dans la voie maritime. Environ 65 pour cent de toutes les invasions de bassins peuvent être attribuées aux ballasts des navires, selon les données analysées par Ricciardi.

Mais le transport maritime commercial n’est pas le seul vecteur. L’histoire des espèces envahissantes est une histoire humaine – une histoire d’orgueil et de folie, d’ignorance et d’insouciance. La litanie des espèces introduites dans la région est longue, remontant à plusieurs décennies, voire plus.

Il existe des phragmites envahissantes, une plante aquatique peut-être mieux connue sous le nom de roseau commun européen. Établis au Canada au début du 20e siècle, les phragmites supplantent rapidement la végétation indigène, libérant des toxines qui tuent d'autres plantes. Le long des rives de Long Point, du côté nord du lac Érié, la plante s'étend sur un peu moins de 2 500 terrains de football constitués de roseaux denses pouvant atteindre cinq mètres de haut, ce qui rend plus difficile le déplacement des espèces indigènes en péril comme les tortues et les salamandres. .

Les mortalités de sauvagine sont devenues des événements presque annuels sur le lac Érié. Cet oiseau aquatique, probablement un plongeon huard immature, a été tué par une épidémie de botulisme aviaire sur le Grand Lac. (Photo : TIMSA/ISTOCK)

Il y a un siècle, c'était la lamproie marine qui était à l'honneur pour avoir causé des destructions à grande échelle, envahissant les Grands Lacs via les canaux de navigation et provoqué l'effondrement des pêcheries de cisco et de touladi.

Et un poisson introduit dans le sud des États-Unis dans les années 1960 et 1970 pour contrôler la prolifération d’algues dans les étangs d’épuration et les enclos d’aquaculture est désormais sur notre radar comme une menace massive pour les Grands Lacs. Quatre espèces de carpes asiatiques se sont échappées des installations lors des inondations et se sont établies dans le bassin du fleuve Mississippi. Quatre décennies plus tard, deux espèces – la carpe argentée et la carpe à grosse tête – se sont dirigées vers le nord à travers une série de rivières qui relient le golfe du Mexique et le fleuve Mississippi à la voie navigable de l'Illinois, à proximité du lac Michigan. Ces carpes sont des machines mangeuses, consommant jusqu'à 40 pour cent de leur poids corporel chaque jour et laissant peu de place au brochet, au brochet, au doré et à l'achigan.

Salicaire pourpre à Pointe-des-Cascades, Qué. (Photo : Stéphanie Hildebrand)

En 1986, un homme d'affaires canadien a transporté illégalement de la tanche d'Allemagne vers sa ferme piscicole du sud du Québec. Quelques années plus tard, certains poissons sportifs envahissants se sont échappés dans la rivière Richelieu, un affluent du Saint-Laurent. Ces tanches ont prospéré au Lac-Saint-Pierre, un lac fluvial du Saint-Laurent juste à l'est de Montréal et l'une des zones humides les plus importantes d'Amérique du Nord. Ils sont maintenant prêts à envahir massivement les Grands Lacs – certains ont déjà été capturés aussi loin à l'ouest que dans la baie de Quinte, dans le lac Ontario.

Au début des années 2000, des poissons ont commencé à apparaître morts à cause d'un agent pathogène invasif appelé septicémie hémorragique virale, qui aurait fait du stop jusqu'au Saint-Laurent via les eaux de ballast. Il aurait tué près de la moitié des maskinongés adultes du haut Saint-Laurent et provoqué la mortalité à grande échelle du grand brochet, de la perchaude et du doré.

La liste s’allonge encore et encore, chaque invasion biologique modifiant encore davantage un système déjà assiégé.

« Les espèces envahissantes sont souvent incroyablement agressives », explique Sarah Rang, directrice générale du Invasive Species Centre, un organisme sans but lucratif basé à Sault Ste. Marie, en Ontario, qui s'efforce de prévenir et de réduire la propagation des espèces envahissantes. « Ils viennent dans une région, ils se reproduisent très vite, ils grandissent très vite et ils n’ont pas de prédateurs naturels. Alors, ils explosent.

Cela devient une course contre la montre alors que nous essayons de faire face à une gamme d’envahisseurs aquatiques ou d’en atténuer les effets. Ensemble, ils nuisent à la qualité de l’eau, rendent les espaces moins propices aux loisirs, détruisent les infrastructures et véhiculent des parasites et des maladies nocives pour la santé humaine. Chaque année, le Canada consacre la somme étonnante de 1,4 à 7 milliards de dollars à la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes.

Le changement climatique ajoute un autre élément dangereux au mélange, avec la diminution des glaces hivernales, le réchauffement des températures des eaux de surface et la hausse ou la diminution des niveaux d’eau. Le pouvoir perturbateur du changement climatique se mesure dans le sol et l’essence de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. bassin du fleuve Saint-Laurent, et ces altérations peuvent attirer des envahisseurs de près ou de loin.

"Ce qui empêcherait normalement une espèce d'arriver pourrait être sa tolérance à la température", explique Becky Cudmore. Gestionnaire régional du programme sur les espèces envahissantes à Pêches et Océans Canada, Cudmore supervise un projet visant à suivre les effets du changement climatique sur les espèces aquatiques. "Si cette barrière de température se déplace vers le nord à cause du changement climatique, alors vous venez de créer une opportunité pour une espèce qui autrement ne serait pas en mesure de franchir cette barrière de température pour arriver dans un nouvel endroit." En d’autres termes, le réchauffement des plans d’eau constitue une excellente opportunité pour certaines espèces, comme la carpe asiatique, de se propager plus au nord.

Sept-Îles, Québec, à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. (Photo : Justin Taus)

Au-delà du réchauffement des eaux, des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents donnent également un coup de main aux espèces envahissantes. «Les ouragans et les inondations peuvent constituer une voie de transport pour les espèces envahissantes, en particulier pour certaines plantes», explique Rang. «Ils ont de petites racines qui peuvent se briser en cas de grosse inondation. Ces racines peuvent voyager facilement d’un endroit à un autre, puis se rétablir dans ce nouvel endroit.

En effet, une étude publiée dans Global Change Biology en 2020 offre une vision sombre de l’avenir, concluant que l’expansion des réseaux commerciaux et de transport, combinée aux effets du changement climatique et du tourisme, entraînera une augmentation du nombre d’envahisseurs établis dans le monde entier. de 36 pour cent d’ici 2050.

Même si l’on ne peut revenir en arrière dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, des gens comme Henry Lickers s’efforcent de s’adapter à l’évolution de l’écosystème. Lickers a grandi dans les Six Nations de la rivière Grand, entre le lac Ontario et le lac Érié. Son peuple, les Sénèques de la Confédération des Haudenosaunee, vit sur le Saint-Laurent depuis 9 000 ans. « Lorsque vous allez sur la rivière, c'est comme regarder les veines du dos de votre main », explique Lickers, commissaire canadien à la Commission mixte internationale, une organisation créée par le Canada et les États-Unis pour gérer et protéger en coopération leurs lacs et rivières partagés.

Matt Windle et Kate Schwartz travaillent avec le projet FINS, un partenariat entre le River Institute et le Conseil Mohawk d'Akwesasne pour surveiller les changements dans les communautés de poissons côtières du haut fleuve Saint-Laurent et de ses affluents. (Photo : Stéphanie Hildebrand)

La Commission mixte internationale rassemble les gens des deux rives de la rivière Grands Lacs-Saint-Laurent. fleuve Saint-Laurent dans la gestion des espèces envahissantes par des mesures de prévention, d’éradication, de confinement et de contrôle. Mais pour Lickers, ce n’est qu’une partie de l’équation. Combiner la science occidentale avec le savoir autochtone doit faire partie de la solution, dit-il. Les systèmes de connaissances autochtones adoptent une vision plus large et holistique du monde naturel, créant ainsi une meilleure compréhension de l’ensemble d’un écosystème interconnecté.

Une partie de ces connaissances réside dans la compréhension de l’adaptation à la présence de nouvelles espèces. « C'est difficile de remettre le génie dans la bouteille », dit-il. « Quand cela nous envahit, comment nous adaptons-nous ? Comment l’utilisons-nous ?

Il souligne qu'à petite échelle, les gens de la communauté Haudenosaunee créent un exemple ; ils récoltent des plantes envahissantes comme la salicaire pourpre pour tanner les peaux d'animaux et préparer du thé médicinal pour traiter les maux d'estomac. Élargir le palais pour consommer de la carpe ou des moules zébrées peut être une autre façon de rétablir l’équilibre de l’écosystème. Cependant, cibler des envahisseurs individuels ne suffit pas. « Si je me limite aux espèces individuelles, je ne trouverai jamais la réponse. L’impact sur une petite espèce est si grand qu’on n’en voit pas toutes les implications. »

Ricciardi est d'accord. « Nous devons arrêter de considérer les invasions comme un événement à la fois. Ce ne sont pas des histoires de monstres isolés. Ils sont tous symptomatiques d’une forme de changement global.»

Une lamproie marine capturée dans le lac Michigan. (Photo : Sean Landsman)

De retour dans son laboratoire, Ricciardi et ses étudiants mènent des expériences pour déterminer comment certaines espèces indigènes et envahissantes de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Le bassin du fleuve Saint-Laurent réagira à la hausse des températures des eaux de surface au cours des prochaines décennies. L'idée est de déterminer si « les gagnants d'aujourd'hui sont les perdants de demain, ou si les espèces bénignes d'aujourd'hui sont les problèmes de demain », dit-il.

Même s’il est difficile de faire des prévisions, la situation dans son ensemble est déjà claire : réduire le taux d’invasion diminue les risques de dévastation future. « Si vous parvenez à réduire l’afflux d’envahisseurs, vous réduisez alors la probabilité et l’ampleur de l’explosion de la prochaine bombe écologique », dit-il.

L'histoire des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Le bassin du fleuve Saint-Laurent est encore parqué, et les espèces envahissantes sont au centre d'une transformation massive qui modifie constamment les écosystèmes, les réseaux alimentaires et les économies de la région. Les gouvernements et l’industrie, les instituts de recherche et les individus doivent travailler ensemble pour progresser dans ce défi complexe qui allie atténuation et prévention.

Ces eaux épiques font l’objet de légendes et de traditions ; une ressource qui donne la vie à des millions de personnes. Mais alors que le courant descend des Grands Lacs et se jette dans le fleuve Saint-Laurent, les batailles continuent de se livrer sous les vagues. L’avenir reste trouble.