L’énergie verte peut-elle aider à guérir le Saint-Laurent ?

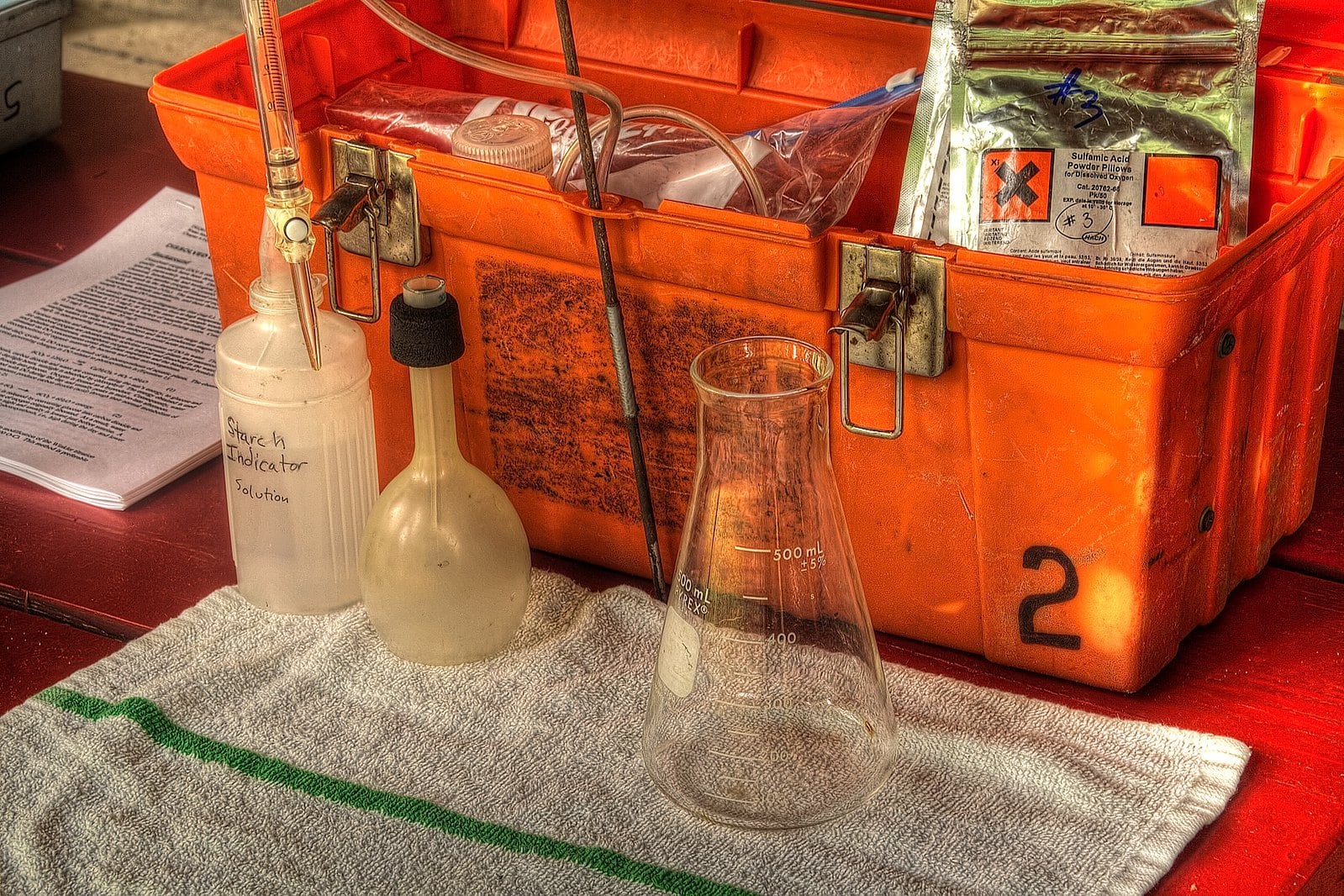

‘Test d'oxygène dissous. photo par Glen Bledsoe (Flickr).

La production d’hydrogène vert pourrait avoir un autre avantage environnemental : un approvisionnement constant en oxygène qui pourrait être ajouté à des océans et des voies navigables de plus en plus hypoxiques.

Une région en pleine croissance du golfe du Saint-Laurent et de l'estuaire du Saint-Laurent est actuellement menacée par la diminution de l'oxygène dans les eaux souterraines, en partie à cause d'une réduction liée au climat de l'approvisionnement en eaux riches en oxygène du golfe via la rivière Cabot. Détroit entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. Cela pourrait potentiellement entraîner des changements dans la répartition des espèces, une réduction des stocks de poissons et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre en raison de proliférations d'algues inhabituelles.

Aujourd’hui, dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’Université Dalhousie suggèrent qu’une façon d’endiguer cette perte serait de réinjecter de l’oxygène dans ces eaux en utilisant un sous-produit de la production d’hydrogène vert. Ils ont démontré que l’industrie de l’hydrogène vert proposée pourrait produire plus qu’assez d’oxygène à l’échelle régionale pour compenser les pertes actuelles du golfe du Saint-Laurent chaque année. Généralement, l'oxygène généré lors de la production d'hydrogène serait rejeté dans l'atmosphère, mais il pourrait plutôt être détourné vers les eaux du Golfe pour réoxygéner le milieu marin.

Des troupeaux d'anciens caribous IA conduisent les chercheurs vers de nouveaux sites archéologiques

La réalité virtuelle du pont terrestre a été créée par l'informaticien Bob Reynolds et un groupe d'étudiants de la Wayne State University.

(Photo gracieuseté de John O'Shea, Université du Michigan)

Dans une histoire précédente, La vie avant le lac Huron, nous avons raconté comment le chercheur John O'Shea et son équipe ont brisé la vision de la science occidentale sur la vie dans la région des Grands Lacs à l'époque mésolithique. Aujourd’hui, ces mêmes chercheurs travaillent avec des informaticiens pour créer des troupeaux d’anciens caribous IA afin de trouver de nouveaux sites archéologiques et permettre aux hommes d’aujourd’hui d’explorer cet ancien paysage virtuel.

Les sites archéologiques situés au fond du deuxième plus grand lac du Canada, le lac Huron, sont difficiles à échantillonner, et encore plus difficiles à identifier. À l'aide d'un sonar, O'Shea et son équipe de recherche ont pu identifier une série de structures en pierre utilisées pour engorger les troupeaux de caribous lors de la chasse. Sur ce site, ils ont récupéré un outil en pierre provenant de plus de 4 000 kilomètres de là, ce qui indique que de vastes réseaux commerciaux existaient à travers le continent bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Cependant, de nombreux sites archéologiques d’une richesse similaire ne présentent pas de caractéristiques aussi saillantes indiquant littéralement leur emplacement.

« La recherche sous-marine est toujours comme une aiguille dans une botte de foin. Ainsi, tous les indices que vous pouvez obtenir pour vous aider à affiner et à cibler le type d'endroits que vous pourriez visiter nous sont d'une grande aide », a déclaré O'Shea.

C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Face au dilemme de savoir où creuser ensuite, O'Shea s'est associé à Robert Reynolds, professeur d'informatique à la Wayne State University, pour utiliser la modélisation informatique dans la recherche de nouveaux sites archéologiques.

À l'aide des mêmes données bathymétriques recueillies par O'Shea qui ont permis d'identifier le site précédent, l'équipe de recherche modélise désormais la topographie et la couverture terrestre de la région et suit le caribou IA dans cet ancien paysage.

« Grâce aux pentes, on pouvait simuler l'écoulement de l'eau. … Nous avons donc pu établir, en quelque sorte, des marais », a déclaré Reynolds. Une fois l’hydrologie de la région modélisée, ils ont pu travailler avec des biologistes pour peupler le modèle avec des plantes et une couverture terrestre. "Et puis ce que nous devions faire, c'est peupler le paysage, et nous l'avons fait en développant un modèle de caribou."

À partir de là, les chercheurs ont déjà pu identifier de nouveaux sites contenant des artefacts importants qui étaient auparavant négligés grâce aux techniques de sonar traditionnelles.

Nuageux avec risque de changement climatique

Si vous avez passé du temps dans la région des Grands Lacs cet hiver, vous avez probablement remarqué les mornes nuances de gris qui empêchent toute chance d'apercevoir le soleil. En fait, les Torontois ont souffert pendant un peu plus de trois semaines sans voir le soleil du tout. Pendant ce temps, les habitants de Chicago ont connu le mois de janvier le plus nuageux depuis 1895, il y a 129 ans !

Le manque d’exposition au soleil peut nuire à la santé mentale et au bien-être et constitue une cause connue de troubles affectifs saisonniers, une forme de dépression qui dure généralement jusqu’à 40 % de l’année.

"Les gens peuvent remarquer qu'ils se sentent plus déprimés, ont peu d'énergie, dorment plus, mangent trop, ont envie de glucides et s'engagent moins avec les autres", explique le Dr Kia-Rai Prewitt, psychologue basé à Cleveland.

Les chercheurs en psychologie ont découvert que la diminution (et la diminution) de la lumière solaire pendant les mois d'hiver est en corrélation avec une augmentation des hospitalisations pour troubles de l'humeur tels que la dépression et le trouble bipolaire.

Changement de la couverture de glace sur les Grands Lacs au fil du temps (NOAA)

Des climatologues tels que Steve Vavrus et Richard Rood s'efforcent d'établir des liens entre l'augmentation de la couverture nuageuse et le changement climatique. Par exemple, « moins de glace sur les Grands Lacs devrait favoriser davantage de nébulosité, tant localement qu'en aval des lacs », explique Vavrus. Le Laboratoire de recherche environnementale des Grands Lacs de la NOAA cite la hausse des températures comme la principale cause de la diminution de la couverture de glace, la couverture de glace ayant chuté de 251 TP3T entre 1973, date du début des enregistrements, et 2023.

Nous sommes maintenant à un point où le changement climatique a clairement un impact sur la santé mentale, au-delà de l’anxiété climatique banale. Et la vitesse à laquelle le changement climatique modifie le monde tel que nous le connaissons souligne l’importance de comprendre les facteurs environnementaux dans la santé mentale.

Les mercredis des bassins versants sont notre tour d'horizon hebdomadaire des nouvelles perspicaces, intrigantes, importantes et inspirantes de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Bassin versant du Saint-Laurent.