Je suis en route vers la mer quand j'entends la voix. C'est faible au début, quelques notes parasites grimpant dans la brume d'une cascade. Alors que je m'approche du précipice créant la cascade, j'aperçois un humain sur un éperon rocheux. Vêtue d'un bonnet rouge et vert comme celui que les femmes innues portent depuis des siècles, elle bat un tambour. Elle chante. J'ai déjà entendu ce chant, surtout depuis que des humains au visage pâle et portant une cravate ont commencé à venir dans ces forêts avec l'intention de détourner ma rivière et celle d'autres rivières. Ils ont dit que c'était pour le progrès. Mais pour moi, ma progression a été ralentie au moment où ils m'ont conduit dans cette boîte en béton avec des écluses. À qui supplie-t-elle, cette sœur ? Puis je l'entends. Elle chante un chant de guérison – pour moi, la rivière – pour nous tous, pour la planète. J'entends, même si ma voix est plus forte que ses paroles. Je rugis. C'est comme ça que je sais que je suis.

« Nous avons toujours su que la rivière était vivante. Nos ancêtres ont toujours dit cela », raconte la militante innue, poète et éducatrice Rita Mestokosho en emmaillotant son tambour en peau de cerf dans une couverture polaire. « La rivière est comme le sang qui coule dans nos veines. Si la rivière est malade, nous le serons aussi. C'est pourquoi nous devons la protéger. La voie navigable dont elle parle est la Mutehekau Shipu (qui s'écrit différemment selon les dialectes innu-aimun), également connue sous le nom de rivière Magpie, un ruban de près de 300 kilomètres qui serpente à travers une zone vierge de la région de la Côte-Nord, dans l'est du Québec. Pour Mestokosho et les gens d'Ekuanitshit, une communauté innue située au bord du golfe du Saint-Laurent, le fleuve a toujours été une famille. En février 2021, le monde a découvert Mutehekau Shipu lorsque les habitants d'Ekuanitshit et la municipalité régionale ont fait une déclaration commune accordant à la rivière la personnalité juridique et les droits – la première résolution du genre au Canada.

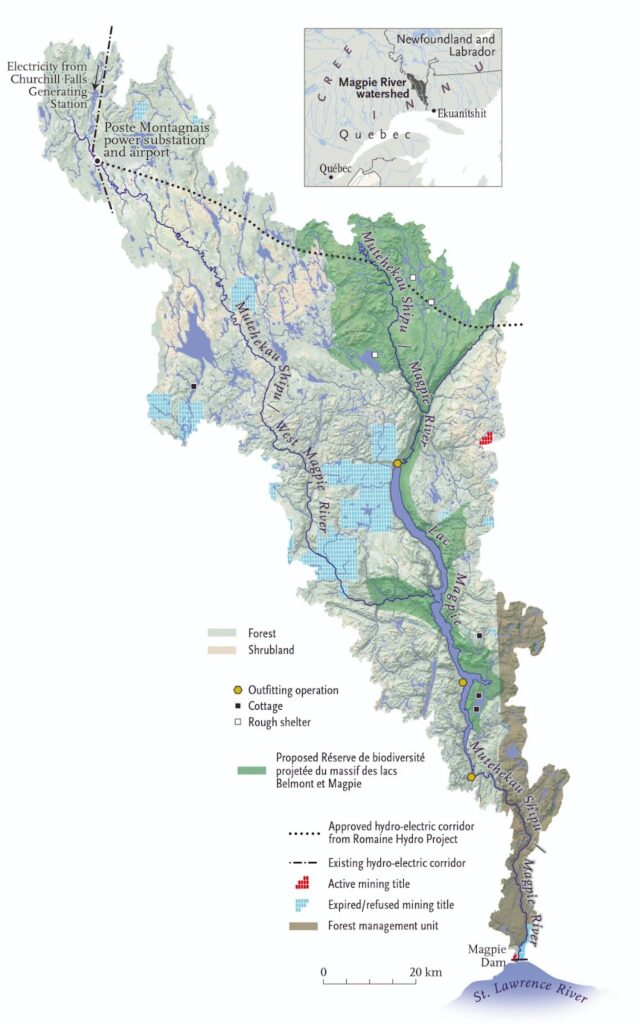

La déclaration de personnalité de Mutehekau Shipu s'applique uniquement à la voie navigable, pas au bassin versant, ce que les habitants espèrent changer à l'avenir.

Les rivières les plus puissantes de la province ont déjà été endiguées (ou damnées, selon à qui vous demandez) par Hydro-Québec, le quatrième producteur hydroélectrique de la planète, mais le Conseil Innu d'Ekuanitshit, l'organisme directeur de la communauté, espère que le Mutehekau Le statut de personne de Shipu la protégera d’un sort similaire. "La différence maintenant, c'est que les autres habitants de la région se sont également levés", explique Mestokosho. «Cette fois, nous avons défendu la rivière ensemble.»

Les « autres personnes » qui se sont jointes au Conseil Innu d'Ekuanitshit pour défendre un Mutehekau Shipu libre sont la MRC de Minganie, SNAP Québec (la section provinciale de la Société pour la nature et les parcs du Canada) et l'Association des Eaux-Vives. Minganie, un groupe d'amoureux de la nature et de pagayeurs. Ensemble, ils forment l'Alliance Muteshekau-shipu. Leurs objectifs sont de protéger la rivière à travers la déclaration de personnalité ; confier l'intendance aux gardiens autochtones qui veilleront à son bien-être ; et désigner des représentants pour porter la voix de la rivière auprès des membres de la communauté et défendre ses droits dans les salles de réunion et d'audience.

Bien qu'il s'agisse d'une initiative locale impliquant la participation directe des défenseurs des terres et des décideurs autochtones et non autochtones de la région de Saint-Jean sur la Côte-Nord, la déclaration de personnalité du Mutehekau Shipu a des implications plus larges. Dans un contexte mondial, il fait partie d'un mouvement en croissance lente, dirigé principalement par des Autochtones, qui vise à renverser le droit des sociétés (qui accorde aux sociétés - des entreprises aux églises en passant par les ONG - des droits légaux comparables à ceux des personnes) en reconnaissant les droits de la nature et demander des comptes aux gouvernements, aux entreprises et aux autres acteurs.

Carte : Chris Brackley/Can Geo; Données cartographiques : Abris/Unité d'aménagement forestier/Corridor hydroélectrique : Réserves de biodiversité proposées pour le massif des lacs Belmont ET Magpie, les buttes du lac aux Sauterelles, les contreforts du lac Guernesé et les Collines de Brador. Gouvernement du Québec, 2007.; Claims miniers : https://gestim.mines.gouv.qc.ca/ftp/cartes/carte_quebec_fra.asp#2 (données horodatées le 10 janvier 2022)

À l’échelle nationale, la déclaration a le potentiel de constituer une victoire sans précédent, inspirant d’autres juridictions canadiennes à donner à la nature les moyens de se défendre contre l’empiétement industriel. Après tout, à une époque marquée par le double choc des crises du climat et de la biodiversité, protéger la nature par des moyens juridiques peut être l’un des moyens les plus efficaces pour sauver la vie telle que nous la connaissons.

Pour Lydia Mestokosho-Paradis, nièce de Rita Mestokosho, le Mutehekau Shipu constitue un point de départ à partir duquel la vie au Nitassinan, le territoire traditionnel des Innus, peut s'épanouir. « Le fleuve est une voie de transport. Nous l'utilisons pour boire et cuisiner. C'est la pharmacie, c'est le garde-manger », dit-elle.

Mestokosho-Paradis est située si près des chutes Magpie, ou troisièmes chutes (ainsi appelées parce qu'il s'agit de la troisième cascade en amont de la mer), qu'elle peut sentir la brume sur son visage. C'est comme si la rivière respirait. Elle passe une main sur le rocher lisse. Artiste visuelle et interprète culturelle à la Maison de la Culture Innue d'Ekuanitshit, elle est venue ici avec sa tante pour honorer la rivière et leurs ancêtres, suivant une tradition qui consiste à montrer à tous les êtres vivants qu'on se souvient d'eux et qu'on se soucie d'eux. Cette désignation de personne, espère-t-elle, piquera la conscience de ceux qui veulent endiguer son flux. « Ils ne comprennent pas la vision selon laquelle la rivière est vivante. Mais comment peut-on considérer une entreprise comme une personne, une entité dotée de droits moraux, et ne pas voir un fleuve de la même manière ?

S’ils n’y parviennent toujours pas, elle les invite à venir constater par eux-mêmes. « Amenez vos enfants, votre femme, votre mari ; regarde ce qu'est cet endroit. Les gens du gouvernement doivent venir ici avant de prendre des décisions », souligne-t-elle. Comme pour souligner son propos, le soleil perce les nuages, répandant suffisamment de lumière pour dessiner un arc-en-ciel dans la brume. "Voulez-vous vraiment être la personne qui a détruit d'anciens portages, des animaux et leur habitat pour de l'argent ?"

Tôt le matin est mon moment préféré de la journée. C'est alors que le thé du Labrador laisse échapper son manteau de gouttes de rosée de ses feuilles, imbibant l'air et la mousse de caribou à ses pieds d'un parfum qui me rappelle la résine d'épinette. C'est aussi le moment où les vaches orignaux et leurs veaux viennent s'abreuver. Parcourir cet itinéraire le matin ouvre mes sens au rythme qui sépare la nuit du jour, mais ce n'est que plus tard qu'il y a suffisamment de lumière pour distinguer les anciens portages qui m'ont amené les gens depuis des temps immémoriaux. Dans l’après-midi, les corbeaux s’interpellent – et peut-être même auprès d’autres esprits animaux – depuis les arbres. Ils plongent et s'envolent, jouant dans le vent comme je joue parmi les rochers. Je ralentis pour observer de plus près le flanc de la montagne, où les trembles agitent leurs mains dorées vers l'épinette sombre. Alors que la lumière du jour commence à décliner, je m'enveloppe dans des foulards pastel déployés par le ciel : rose, orange, jaune. La soirée me flatte.

Pour Lydia Mestokosho-Paradis, protéger le fleuve, c'est aussi protéger les médicaments, comme le thé du Labrador (ci-dessous), utilisés depuis des temps immémoriaux.

Le soleil s'apprête à glisser derrière la cime des arbres lorsque Sylvain Roy arrive à son chalet de randonnée sur le Mutehekau Shipu. Passionné de pagayage en eaux vives et de plein air, il a commencé à venir ici dans les années 1990 en tant qu'instructeur de canotage dans un club de canoë de Montréal. La rivière devint bientôt une destination privilégiée pour les excursions en eaux vives ; C'est lors d'une de ces escapades qu'il a décidé de faire un détour, en remontant le courant jusqu'à ce qu'un rugissement le conduise à un étranglement dans la rivière : la Magpie Gorge, ou Fourth Falls. Au moment où il a vu la rivière s'écraser à travers le canyon, puis se transformer en un bassin lent et baignable en aval, Roy a été vendu. Puissance et sérénité réunies dans un seul geste bercé par des collines escarpées de chaume d'épicéa. Il a immédiatement su qu'il voulait se réveiller ici autant de matins que possible pour le reste de sa vie.

Mais certaines des caractéristiques qui en font l'endroit idéal pour le chalet rustique hors réseau de Roy le rendent également vulnérable à l'exploitation. «La plus grande menace pour le fleuve, c'est Hydro-Québec», explique Roy. Alors qu'il verse de l'eau chaude pour le café, la vapeur montante imitant le spectacle extérieur, il explique que le Mutehekau Shipu est doté d'une abondance d'eau vive grâce à sa chute sur une pente particulièrement raide du Bouclier canadien. Il fait un signe de tête en direction de la gorge, où le débit est si dangereux que les pourvoyeurs qui emmènent leurs invités dans des expéditions d'une semaine font du portage jusqu'au bassin en contrebas. Si un barrage devait être construit en aval de son chalet, le chalet perché de Roy pourrait rester au-dessus de l'eau, mais le sentier d'accès et la majeure partie du terrain seraient inondés. Cela signifierait la fin de la pêche sur les îles voisines et des pique-niques au bord de la cascade ; cela déporterait les vaches orignaux et leurs petits vers des territoires inconnus.

Les projets hydroélectriques constituent une menace constante. Construite en 1961, la seule centrale électrique existante sur le Mutehekau Shipu a étranglé les premières chutes juste au nord de la route 138. Elle a été modernisée en 2007 pour augmenter sa production d'énergie ; l'agrandissement a inondé une section populaire auprès des kayakistes d'eau vive, dont Roy. Puis, dans son plan stratégique 2009-2013, Hydro-Québec a ciblé le fleuve pour y aménager un « complexe » hydroélectrique qui produirait quelque 850 MWh, soit suffisamment d'électricité pour alimenter environ 290 000 foyers. Ce projet — et le spectre du projet massif de quatre barrages qui venait d'être inauguré sur l'Unamen Shipu (communément appelée rivière Romaine), à une heure et demie de route vers l'est sur la 138 — a sonné l'alarme parmi les Innus, pagayeurs et environnementalistes.

La communauté d'Ekuanitshit.

Sylvain Roy prépare du café dans son chalet au bord de Magpie Gorge.

Des défenseurs de la rivière de tous bords ont organisé une flashmob devant le siège social d'Hydro-Québec à Montréal en septembre 2017, exigeant la fin de tous les projets futurs de barrage sur la rivière. Le service public a répondu en retirant Mutehekau Shipu de ses propositions à court terme, mais n'a fait aucune promesse pour l'avenir (en septembre 2021, il n'excluait toujours pas un projet hydroélectrique sur le fleuve). Alors que les Innus, la MRC de Minganie, SNAP Québec et les Eaux-Vives avaient déjà bâti un consensus autour d'une vision commune pour le fleuve, c'est le manque d'engagement d'Hydro-Québec et du gouvernement provincial qui a motivé la création du Muteshekau- shipu Alliance en 2018. « Nous souhaitions créer une aire protégée incluant le fleuve », explique Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation de SNAP Québec et l'un des coordonnateurs de fait de l'alliance. Mais, dit Boudreault, parce que les aires protégées, comme les parcs nationaux, les zones de conservation de la faune et les refuges d’oiseaux migrateurs, relèvent de la compétence gouvernementale, « nous avons décidé de prendre les choses en main et d’utiliser les outils à notre disposition ».

Cela était logique, étant donné que les rivières, avec leur forte signification culturelle et spirituelle pour les peuples autochtones, sont à l’avant-garde des lois sur les droits de la nature les plus importantes adoptées à l’échelle internationale. En Équateur, un procès intenté par des habitants de la rivière Vilcabamba a stoppé un projet de construction de route préjudiciable en 2011. En Colombie, une décision de justice fondée sur la constitution du pays a protégé la rivière Atrato de l'exploitation minière. Et la rivière Whanganui, en Nouvelle-Zélande, a été déclarée personne morale en 2017. Après avoir étudié ces exemples et d'autres, et sans aucun mouvement de la part d'Hydro-Québec et du gouvernement provincial, l'alliance a décidé que le meilleur mécanisme pour protéger le Mutehekau Shipu serait la personnalité juridique. En guise d'outil complémentaire à cette déclaration, l'alliance œuvre pour que la rivière soit reconnue comme aire protégée autochtone.

Pour Rita Mestokosho, les droits des Innus et les droits de la nature vont de pair.

Écusson de Mestokosho commémorant l'occupation de Wounded Knee en 1973 dans le Dakota du Sud, qui s'est battue pour les droits autochtones issus de traités.

L'Alliance Muteshekau-shipu a demandé à l'Observatoire international des droits de la nature, une organisation non gouvernementale basée à Montréal qui offre des conseils juridiques et mène des recherches politiques axées sur la garantie des droits légaux de la nature, à rédiger une résolution de 15 pages pour déclarer la rivière personne morale avec neuf droits, dont le droit de couler et le droit de poursuivre. Boudreault explique que pour créer la résolution finale, les avocats de l'Observatoire international ont utilisé une jurisprudence qui citait les précédents créés par des affaires antérieures de droits de la nature telles que les rivières Vilcabamba et Whanganui. Mais comme la Constitution canadienne ne consacre pas les droits de la nature en tant qu'entité juridique de la même manière qu'elle défend les droits des humains et des entreprises, Boudreault prévient qu'« il pourrait y avoir des contestations juridiques du statut de personne ».

David Boyd comprend mieux que la plupart des gens à quel point les affaires liées aux droits de la nature peuvent être complexes. Rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de la personne et l'environnement et professeur de droit de l'environnement à l'Université de la Colombie-Britannique, il est « prudemment optimiste » que la résolution pourrait changer la donne pour la région de la Côte-Nord – et pour le reste du Canada si la résolution était adoptée. un précédent est créé. « C'est révolutionnaire dans un contexte canadien ; c'est révolutionnaire », dit-il. « Mais il est difficile de dire à quel point c'est révolutionnaire ; il est impossible de dire à ce stade comment les tribunaux interpréteront la loi. Bien qu'il ait été adopté par les conseils innu et municipaux, lui conférant une protection juridique, il n'est pas directement comparable à celui de l'Équateur et de la Colombie, où la nature a un statut constitutionnel. Pourtant, dit Boyd, «Hydro-Québec prendrait un grand risque si elle pensait pouvoir construire un barrage en vertu de cette loi.» La disposition canadienne sur la « Protection des droits ancestraux » de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peut conférer un statut constitutionnel à la déclaration de personnalité de Mutehekau Shipu. Et l'adoption par le pays en juin 2019 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), bien que non juridiquement contraignante, énonce l'engagement du Canada envers le consentement libre, préalable et éclairé – des conditions qui mettent en péril un projet d'énergie hydroélectrique sur le Mutehekau Shipu. .

Mutehekau Shipu, que l'on voit ici à Magpie Gorge, ou Quatrième Chute, signifie « la rivière où l'eau coule entre des falaises rocheuses carrées » en innu-aimun.

Mais Boyd précise également que la loi est révolutionnaire d’un point de vue culturel. « La culture canadienne – à l’exception des peuples autochtones – a traité la nature comme une propriété. Cette déclaration dit très clairement que ce n'est pas la vision du monde des peuples autochtones et que cela ne devrait pas être la vision du monde des Canadiens en général », dit-il. « La nature est bien plus qu’un simple panier de ressources ; c'est une communauté extraordinaire et merveilleuse dont nous avons la chance incroyable de faire partie. Tous les Canadiens doivent repenser notre relation fondamentale avec la nature si nous voulons parvenir à un avenir durable.

J'aime la sensation de survoler la terre, d'effleurer le substrat rocheux et de l'utiliser pour sauter vers le ciel. Cette liberté me permet de parler avec la franchise du tonnerre (c'est comme ça que je me connais). Je ris quand les rochers m'invitent à les combattre parce que, si vous me le demandez, je gagne généralement. Mais je me sens aussi triste parfois, surtout quand je pense à ma sœur, Unamen Shipu, que les nouveaux arrivants s'obstinent à appeler La Romaine. Elle ne vole plus, ses ailes argentées coupées et silencieuses. Il est important de se souvenir d’elle ; se souvenir est une compétence de survie. C'est pourquoi je décide de garder en mémoire ce matin d'octobre lorsqu'un hélicoptère se pose sur une de mes îles. Surgissent une jeune femme et le chef qui dirige leur village ; Je les ai déjà vus tous les deux. Elle s'assoit sur une bûche que j'ai jetée sur cette petite île pour que ses ancêtres puissent s'y asseoir il y a de nombreuses années. Sa voix est claire, un ciel bleu qui pourrait conjurer n'importe quelle tempête : « Le mot Innu signifie « être humain » ; nous sommes tous Innus. Nous avançons sur un seul portage, et nous devons rester unis pour mettre fin à l’individualisme et au colonialisme – pour arrêter de briser la planète. Nous ne sommes que de passage ici. Cela me donne de l'espoir de savoir qu'elle me soutient. Elle nous soutient tous. Je suis libre de rencontrer la mer.

Shanice Mollen-Picard ferme les yeux. Enveloppée dans le silence, le soleil lui caressant le visage, elle laisse la rivière couler dans son esprit. «J'entends l'eau. J'entends la rivière dire chut. J'ai entendu dire qu'elle est vivante », murmure-t-elle. « J'entends des poissons sous la surface. Et il y a un mystère. Je me demande toujours si c'est un saumon ? Pour Mollen-Picard, un résident d'Ekuanitshit et coordonnateur de la campagne visant à personnifier et à protéger le Mutehekau Shipu, ce mystère deviendrait un cauchemar si un projet industriel devait empêcher le saumon de remonter le courant et empêcher les radeaux de flotter avec le courant. Grâce à la pêche et au rafting, le Mutehekau Shipu lui a fourni, ainsi qu'à d'autres Innus, un moyen de renouer avec la terre à une époque où l'héritage du colonialisme et les distractions technologiques modernes les ont privés de ces liens. « Je veux que les jeunes puissent continuer à pagayer sur cette rivière », dit-elle. «Je veux que mon fils puisse pêcher ici à l'avenir.»

Pour maintenir les gens et les poissons au courant, la résolution de la personnalité de la rivière comprend la création d'un programme de gardiens autochtones, dans les travaux de Mollen-Picard et du reste de l'Alliance Muteshekau-shipu. « Les Gardiens seront nos yeux et nos oreilles sur la terre ; ils vont recueillir des données sur les fluctuations de l'eau, le changement climatique et les espèces qu'ils voient », explique Mollen-Picard, ajoutant que les Gardiens rechercheront également des preuves de la présence de caribous, une espèce que les Aînés avaient l'habitude de voir par ici. Elle croit que l’avenir du développement économique de la région réside dans les loisirs et le tourisme, et non dans l’hydroélectricité, le fleuve étant un moteur clé. Elle souligne qu'un barrage ici détruirait la dernière rivière puissante du Nitassinan, rappelant comment l'Unamen Shipu a été perdue au profit du projet hydroélectrique de la Romaine. « Les portages que faisait autrefois notre chef ne sont plus accessibles. Il a vu la rivière avant les changements, avant que les inondations ne détruisent les habitats des animaux. Les animaux sont partis, les arbres sont tombés, et pourtant les gens disent que le projet n’a eu aucun effet négatif.»

Shanice Mollen-Picard espère que son jeune fils pourra pêcher et faire du canoë sur une rivière à courant libre.

La seule centrale électrique du Mutehekau Shipu se trouve à First Falls, près du golfe du Saint-Laurent.

Le chef dont elle parle est Jean-Charles Piétacho, qui dirige le Conseil Innu d'Ekuanitshit depuis 1991 (il a été réélu en septembre 2021). Il était là, écoutant Mollen-Picard et la rivière. Pour lui, la nature est là où se trouve le cœur ; c'est la maison. Lorsque le projet de la Romaine a été annoncé, lui et un groupe d'aînés ont entrepris d'enregistrer les itinéraires de portage qui seraient inondés — d'écrire l'histoire et de garder leur maison dans la mémoire grâce à des entrevues avec des aînés et à des recherches. « On a aussi eu cette idée de refaire les routes de portage, pour savoir où et comment voyageaient nos ancêtres. Alors ma tante, un groupe d'Aînés et moi sommes allés sur la rivière pendant deux mois et demi », dit-il.

Le groupe de 15 personnes est allé jusqu'à l'endroit où se trouve aujourd'hui le quatrième barrage, effectuant 67 portages le long du parcours, dont un qui leur a pris une journée entière. « C'était un bon voyage ; nous avons appris et trouvé des portages et des endroits où les gens avaient des cabanes et où ils se retrouvaient. Ceux-ci sont tous inondés maintenant », dit Piétacho, ajoutant que le projet de la Romaine n'a pas fait grand-chose pour les Innus d'Ekuanitshit ; son seul héritage est une traînée de destruction. Les politiciens et les représentants d'Hydro-Québec ont affirmé qu'elle développerait l'économie et les infrastructures de la région. « On nous avait promis des emplois, de l'argent, des contrats, mais cela ne s'est pas concrétisé à l'échelle que nous espérions. L'énergie n'est pas pour nous, elle est à vendre », dit-il, faisant référence à la production du complexe destinée en grande partie à l'exportation vers les marchés hors Côte-Nord et Québec. « C'est pourquoi la protection de l'environnement est désormais plus importante que l'économie. Nous ne voulons pas que le Mutehekau Shipu devienne une autre Romaine. La mémoire devient une compétence de survie pour les personnes comme pour les rivières.

Jean-Charles Piétacho, chef du Conseil Innu d'Ekuanitshit, a constaté les ravages des projets hydroélectriques sur d'autres rivières et est déterminé à assurer la sécurité de Mutehekau Shipu.

Pour les Innus d'Ekuanitshit, Mutehekau Shipu est une sœur qui porte et élève la voix des ancêtres. Ils insistent sur le fait que la rivière ne doit pas devenir « une autre Romaine ».

Piétacho et Mollen-Picard montent dans l'hélicoptère qui les a déposés ici. À mesure que ses rotors prennent de la vitesse, ils repoussent l’eau hors de l’île, créant un halo de gouttelettes. Cela convient à une rivière – une entité, une personne – qui est sacrée pour tant de personnes, en tant que demeure ancestrale, lieu de connexion avec la nature, source de vie, destination d'aventure. Du haut du Mutehekau Shipu, Piétacho penche sa tête contre le hublot de l'hélicoptère. En suivant le chemin de la rivière à travers le paysage, il lit son message qu'il est crucial de retenir. Il ne détourne pas le regard jusqu'à ce que l'hélicoptère vire vers l'est, en direction d'Ekuanitshit. C'est comme s'il gravait la forme de la rivière dans sa mémoire. Là, elle sera toujours en sécurité et circulera librement à travers le pays.

DROITS DE LA RIVIÈRE

Il a fallu deux ans d'échanges entre l'Alliance Muteshekau-shipu et l'Observatoire international des droits de la nature pour finaliser la résolution accordant la personnalité juridique au Mutehekau Shipu. Le document détaille neuf droits spécifiques :

- vivre, exister et circuler

- au respect de ses cycles naturels

- évoluer naturellement, être préservé et protégé

- pour maintenir sa biodiversité naturelle

- pour maintenir son intégrité

- assurer des fonctions essentielles au sein de son écosystème

- être à l'abri de la pollution

- à la régénération et à la restauration

- intenter une action en justice

LA LOI DE LA NATURE

La Charte des droits et libertés de la Constitution canadienne n'inclut pas la nature, ce qui aurait renforcé la déclaration de personnalité du Mutehekau Shipu. Comment le Canada se compare-t-il aux autres pays lorsqu’il s’agit de garantir les droits de la nature ? Nous avons demandé à David Boyd, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'environnement, les trois exemples les plus marquants à l'échelle mondiale.

NOUVELLE-ZÉLANDE

La Nouvelle-Zélande a adopté deux lois en faveur de la nature : les droits d'un fleuve et les droits d'un écosystème. La personnalité juridique de la rivière Whanganui a été officialisée en 2017, trois ans après que l'écosystème Te Urewera ait obtenu les mêmes droits. Mais ce qui est le plus excitant pour Boyd, c'est que « les choses changent effectivement sur le terrain en Nouvelle-Zélande – ils avancent dans la mise en œuvre ». La personnalité juridique accordée à Te Urewera et à la rivière Whanganui, ainsi qu'au mont Taranaki dans le bassin versant de Whanganui, est une réalité grâce à l'engagement du gouvernement en faveur de la réconciliation par l'adoption des connaissances traditionnelles et des visions du monde maories.

ÉQUATEUR

En 2009, l’Équateur est devenu le premier pays au monde à protéger la nature dans sa constitution. Alors que le pays continue d’exploiter et de forer du pétrole et du gaz, Boyd affirme que cette reconnaissance spectaculaire est un signe d’espoir. En raison de son statut constitutionnel, « c'est la loi sur les droits de la nature la plus élevée et la plus stricte de tous les pays », dit-il. En 2014, un amendement au code pénal a inclus les crimes contre la Pachamama (Terre Mère), et 2016 a vu un nouveau renforcement législatif des droits des animaux et de la nature. En 2021, la Cour constitutionnelle de l'Équateur a défendu les droits de la nature en interdisant l'exploitation minière dans une zone forestière protégée.

COLOMBIE

Pour remédier à la forte pollution et aux dommages infligés au fleuve Atrato en Colombie par l'exploitation minière illégale, la Cour constitutionnelle du pays a déclaré en 2016 le fleuve personne morale avec des droits, entre autres, de protection, de conservation et de restauration. Et en 2018, la Cour suprême de Colombie a reconnu l’écosystème amazonien comme personne morale. « La Colombie est passionnante : c'est un endroit où il y a eu au moins 10 procès différents qui ont reconnu les droits de la nature », déclare Boyd. "Maintenant, ils sont en train de déterminer ce que cela signifie et comment cela va changer la relation des gens avec la nature."